Basándonos en la última actualización de World Cancer Research Fund sabes que:

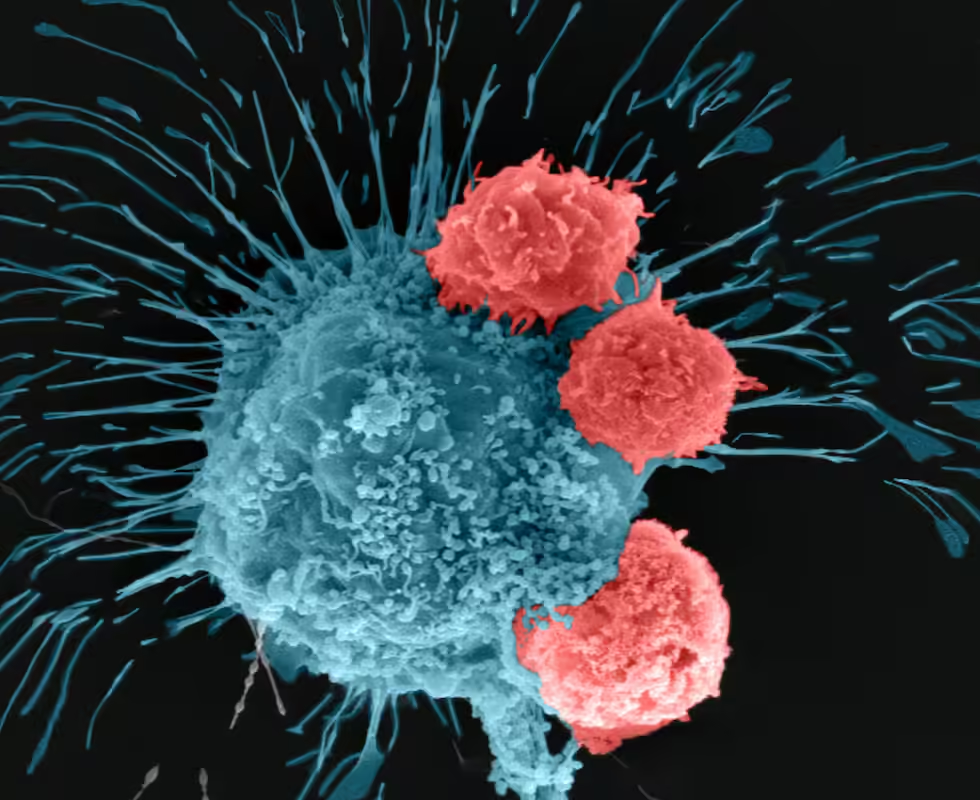

- Tener demasiada grasa corporal puede causar inflamación y aumentar los niveles de ciertas hormonas. Estos factores pueden aumentar el riesgo de desarrollar células cancerosas.

- Reducir el consumo de alimentos y bebidas con azúcares añadidos / azúcares libres.

- Beber alcohol aumenta el riesgo de padecer los siguientes tipos de cáncer: mama, intestino, higado, boca y garganta, esófago y estómago. Cuando el alcohol se descompone en el cuerpo, se forman compuestos que pueden dañar directamente el ADN, lo que luego puede provocar cáncer. Beber alcohol también puede provocar cirrosis hepática (cicatrización), que es una causa conocida de cáncer de hígado. El alcohol puede facilitar que otros compuestos ambientales o dietéticos causantes de cáncer, como los presentes en el humo del tabaco, entren en las células y causen daños en el ADN.

- Aflatoxinas: Las aflatoxinas son toxinas producidas por ciertos mohos que pueden crecer en los granos, especialmente en el maíz, a menudo en condiciones cálidas y húmedas. Los alimentos contaminados con aflatoxinas aumentan el riesgo de cáncer de hígado. Si detecta moho, deseche el alimento inmediatamente.

- Existe sólida evidencia científica que demuestra que amamantar a tu bebé puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama y ovario. Estos bebenificios se deben a que reduce la exposición a algunas hormonas relacionadas con el cáncer en su cuerpo y ayuda a eliminar cualquier célula de los senos que tenga daño en el ADN.

- La recomendación para la prevención del cáncer es no usar suplementos. Procure cubrir sus necesidades nutricionales únicamente con la dieta y evite el uso de suplementos.

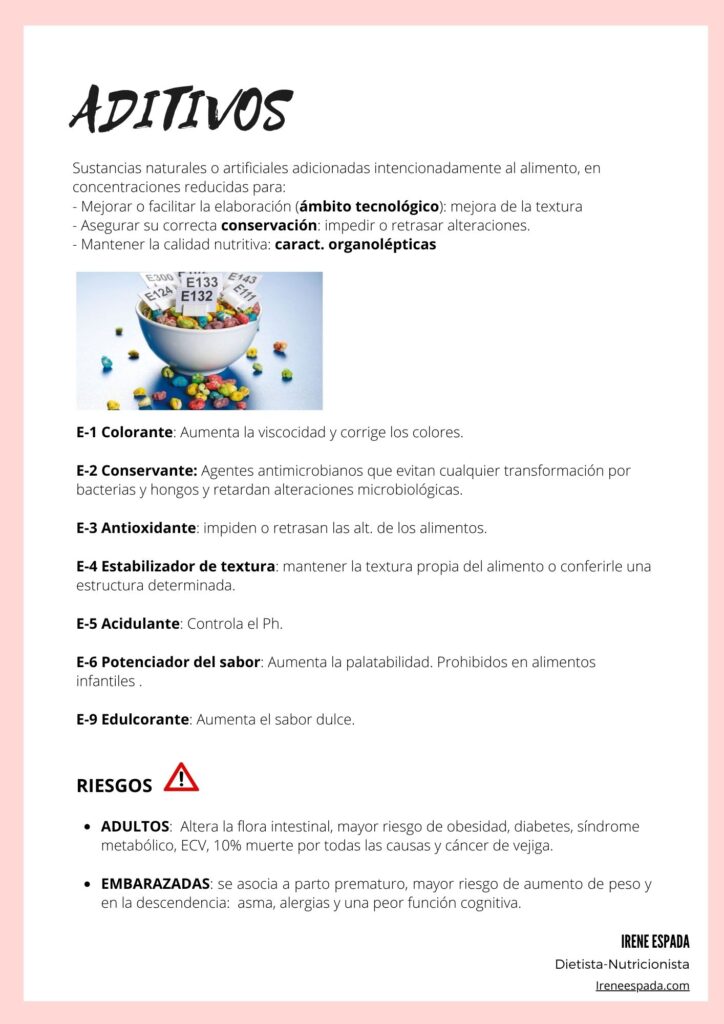

- Los nuevos informes han categorizado al aspartamo (E-951) como “posiblemente cancerígeno para los humanos” y le han otorgado un nivel de clasificación de evidencia conocido como 2B. La OMS desaconseja el uso de edulcorantes artificiales

- Acrilamida: Los alimentos con un alto contenido de almidón se deben de cocinar hasta alcanzar un color amarillo dorado, en lugar de marrón. Este consejo surgió después de que estudios en ratones mostraran una relación entre la acrilamida y el cáncer. Sin embargo, esta investigación no se ha llevado a cabo en humanos, y los estudios con roedores no son directamente aplicables a los humanos.

- Aditivos: Los únicos aditivos con evidencia de una relación con el cáncer son los nitritos (E-250) y nitratos (E-251), que se utilizan como conservantes en la carne procesada. El consumo de carne procesada esta fuertemente asociado con un mayor riesgo de cáncer de intestino.

- Agua del grifo: beber agua contaminada con arsénico aumenta el riesgo de cáncer de piel, pulmón y vejiga. El agua contaminada con arsénico afecta a los países con altas concentraciones naturales de arsénico en el suelo.

- Café, té y mate

El café contiene sustancias naturales que podrían ayudar a proteger las células y reducir la inflamación. También puede mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que ayuda al cuerpo a regular mejor el azúcar en sangre. Estos factores podrían explicar cómo el café afecta el riesgo del cáncer de hígado y útero.

Hay cierta evidencia de que beber té puede disminuir el riesgo de cáncer de vejiga.

Hay evidencia sólida de que beber mate hirviendo aumenta el riesgo de cáncer de esófago (carcinoma de células escamosas) y alguna evidencia que lo vincula con el cáncer de boca, faringe y laringe.

Existe evidencia sólida de que consumir productos lácteos reduce el riesgo de cáncer de intestino. Esto se debe principalmente a su alto contenido de calcio y la vitamina D procedente de productos lácteos fortificados o ciertos componentes bioactivos de los lácteos.

También existe cierta evidencia de que las mujeres que consumen productos lácteos tienen un riesgo reducido de desarrollar cáncer de mama.

Sin embargo, comer productos lácteos no es una de nuestras recomendaciones de prevención del cáncer porque hay evidencia que sugiere que el consumo de productos lácteos está asociado con un mayor riesgo de cáncer de próstata.

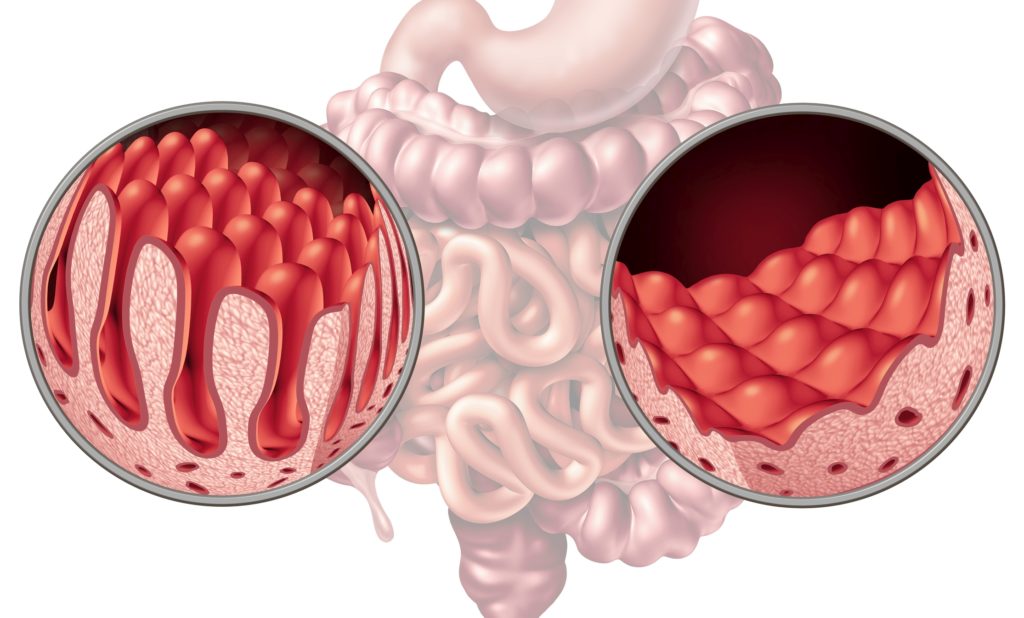

- Fibra soluble e insoluble

Las investigaciones demuestran que consumir alimentos ricos en fibra reduce el riesgo de cancer de intestino. La fibra aumenta el volumen de las heces y facilita su tránsito intestinal, de modo que las sustancias nocivas permanecen menos tiempo en el intestino. Por otro lado, nutre las bacterias beneficiosas del intestino, además los alimentos ricos en fibra pueden ayudarle a sentirse satisfecho con menos calorías, lo que puede ayudar a proteger contra el aumento de peso, el sobrepeso y la obesidad. Los cereales integrales contienen numerosos nutrientes, como fibra, vitaminas, minerales y fitoquímicos ofreciendo diversos beneficios para la salud.

Se recomienda consumir 30 g de fibra solube e insoluble al día. Fuentes alimentarias: cereales integrales, legumbres, frutos secos, semillas, frutas y verduras.

También hay cierta evidencia de que comer más frutas y verduras sin almidón ayuda a proteger contra algunos cánceres aerodigestivos ( boca, faringe, laringe, nasofaringe y esófago).

- No han encontrado evidencia de que el consumo de carne blanca (pollo y pavo) afecte el riesgo de cáncer. Esto significa que la carne blanca puede disfrutarse como parte de una dieta sana y equilibrada.

- Carne roja y carne procesada

Consumir demasiada carne roja (ternera/res, cerdo, cordero/carnero, caballo y cabra) y cualquier cantidad de carne procesada puede aumentar el riesgo de cáncer de intestino.

Una explicación se basa en un compuesto llamado hemo, que contiene hierro y le da a la carne roja su color. El hemo puede desencadenar la creación de compuestos dañinos que pueden dañar el revestimiento intestinal y aumentar el riesgo de cáncer de intestino.

La carne procesada suele contener conservantes químicos llamados nitritos y nitratos. Estos pueden convertirse en compuestos dañinos que aumentan el riesgo de cáncer de intestino. La carne procesada es cualquier carne ahumada, curada o a la que se le han añadido sal o conservantes químicos (nitritos y nitratos). La carne procesada incluye: salchichas, chorizo, perros calientes, jamón, tocino, pepperoni, carne seca, carne en conserva, charcutería o fiambres en rodajas de carne roja y de carne blanca.

La investigación muestra una fuerte relación entre la carne roja procesada y el cáncer de colon, por lo que recomendamos evitar carnes rojas procesadas como el tocino y el jamón. En el caso de carnes blancas procesadas como pollo, pavo o pescado, es importante verificar si los ingredientes contienen conservantes como nitratos o nitritos. Si no contienen conservantes, estas opciones suelen ser mejores que las carnes rojas procesadas.

Cáncer de mama

El metanálisis de Dutra TA y su equipo (1) identificó una asociación significativa entre la capacidad antioxidante total dietética, medido en equivalentes de vitamina C, y el cáncer de mama, revelando que las mujeres con la enfermedad tenían un poder antioxidante dietético más bajo debido a la ingesta reducida de antioxidantes.

Por otro lado, Konieczna J et al (2) estudió que los patrones dietéticos occidentales/de carne/alcohol pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas y los patrones dietéticos prudentes/vegetarianos/mediterráneos pueden reducir el riesgo de cáncer de mama en todas las mujeres. Es decir, fomentar un peso saludable, la actividad física, evitando el alcohol y el tabaco, y una dieta saludable rica en frutas, verduras, cereales integrales y desaconsejando el consumo de carne roja y procesada, para reducir el riesgo de cáncer de mama.

Además el metaanalásis (3) identificó una asociación significativa entre el consumo de comida rápida y comida ultraprocesada y un mayor riesgo de cáncer de mama, vinculándose un consumo elevado con un riesgo del 25 % mayor.

Cáncer cervicouterino

Una alta adherencia a la dieta mediterránea se asoció significativamente con una reducción del riesgo de cáncer cervicouterino. Los análisis de componentes individuales de tres estudios revelaron que un mayor consumo de frutas y verduras redujo significativamente el riesgo de cáncer cervicouterino, mientras que las legumbres, el pescado y el bajo consumo de carne no mostraron asociaciones estadísticamente significativas (4).

Leucemia aguda

Los subtipos más comunes de leucemia aguda (LA) son la leucemia linfoide aguda (LLA) y la leucemia mieloide aguda (LMA). Entre los menores de 15 años, la LLA es el subtipo más común. Recientemente se ha propuesto que la dieta podría desempeñar un papel importante en el desarrollo de la LA. Los resultados mostraron que el consumo de carne procesada por parte de los niños se asoció positivamente con la LA, mientras que el consumo de verduras se asoció inversamente con la LA. Además, el consumo materno de fruta se asoció inversamente con la LLA, mientras que el consumo de café se asoció positivamente con la LA y la LLA. Por tanto, podemos concluir que la dieta materna y la del lactante juegan un papel en el desarrollo de la AL (5).

Cáncer oral y orofaríngeo

El consumo de patrones saludables (dieta mediterránea y dieta variada) puede disminuir el riesgo de cáncer oral y orofaríngeo (OOP) en un 43%, y el de patrones occidentales (dieta proinflamatoria) puede aumentar este riesgo en un 62%. Adoptar una dieta rica en frutas y verduras y un bajo consumo de snacks y grasas animales puede reducir potencialmente la probabilidad de desarrollar cánceres de OOP. Fomentar una dieta mediterránea, una dieta variada y alimentos con componentes antiinflamatorios sería beneficioso para la prevención y el control de los cánceres de OOP (6).

Carcinoma hepatocelular

La revisión (7) estudió los factores de riesgo para el carcinoma hepatocelular (CHC) y observó una reducción del riesgo del 33% asociada con un índice de alimentación saludable más alto, una reducción del 23% con la adherencia a la dieta DASH (enfoques dietéticos para detener la hipertensión) y una reducción del 35% vinculada a la dieta mediterránea. Sin embargo, un patrón dietético proinflamatorio se asoció a un riesgo 1,21 veces mayor de CHC.

Cáncer colorrectal

El metaanálisis (8) buscó definir los factores de riesgo para el desarrollo del cáncer colorrectal CCR en el continente africano. Los factores de riesgo para el cáncer colorrectal en África incluyen el consumo de carne roja, mantequilla y alcohol. Los factores de protección incluyeron el consumo regular de frutas y la actividad física regular.

Cáncer de próstata

El estudio (9) tuvo como objetivo investigar la asociación entre el consumo de productos de soya y la incidencia del cáncer de próstata (PCA), ya que el efecto de los productos de soya sobre el PCA sigue siendo un tema de debate. Los resultados indican que el consumo de productos de soya puede reducir el riesgo general de cáncer de próstata en hombres.

Diferentes tipos de cánceres

Según Liu J y su equipo (10) seguir la dieta EAT-Lancet (Dieta saludable a partir de sistemas alimentarios sostenibles) se asoció significativamente con una menor probabilidad de cáncer. Estos hallazgos son clínicamente importantes y destacan los efectos beneficiosos de la reciente dieta EAT-Lancet en diversos aspectos de la salud.

Los hallazgos de la revisión (11) indicaron que los altos niveles de factores de riesgo, en particular la carne roja, se han relacionado con una mayor probabilidad de desarrollar riesgo de cáncer colorrectal entre personas con el genotipo nulo GSTM1. Por el contrario, niveles elevados de factores de protección, como las verduras crucíferas, el té verde, el café y la fruta, se han asociado con un menor riesgo de cáncer de pulmón, leucemia en adultos, melanoma cutáneo y cáncer de pulmón en personas con polimorfismos de GST.

La dieta mediterránea se caracteriza por el uso preferencial del aceite de oliva y se ha asociado con beneficios para la salud posiblemente mediados por sus compuestos bioactivos. La revisión (12) mostró que el consumo de aceite de oliva reduce especialmente la mortalidad por cáncer en un 11 % en la población adulta.

Guo C y su equipo (13), observó que el consumo de crucíferas (brócoli, coliflor, col, col china, repollo…) se asoció inversamente con el riesgo de la mayoría de los cánceres ya que las verduras crucíferas contienen varios compuestos anticancerígenos azufrados, como glucosinolatos, precursores del isotiocianato (ITC), S -metil cisteína sulfóxido e indol-3-metanol, que son beneficiosos para la salud humana y pueden utilizarse como agentes anticancerígenos. Tras el consumo, los compuestos azufrados presentes en las verduras crucíferas se descomponen en glucósidos, tiocianatos, indoles, ITC, nitrilos y otras sustancias bioactivas.

Los ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) reducen la inflamación y bajan el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL-C), con posibles beneficios anticancerígenos a través de la modulación de la señalización celular y la supresión tumoral. Según Sadeghi R et al (14), una mayor ingesta dietética y niveles circulantes de omega-6 se asociaron con un menor riesgo de cáncer de pulmón y cáncer de próstata. Sin embargo, una mayor ingesta de omega-6 se asoció con un mayor riesgo de cáncer de endometrio y de ovario.

Referencia bibliográfica

- Dutra TA, Fragoso MBT, Wanderley TM, Bezerra AR, Bueno NB, de Oliveira ACM. Diet’s total antioxidant capacity and women’s health: systematic review and meta-analysis. Br J Nutr. 2025 Jun 14;133(11):1404-1417. doi: 10.1017/S0007114525000443. Epub 2025 Mar 6. PMID: 40045768.

- Konieczna J, Chaplin A, Paz-Graniel I, Croker H, Becerra-Tomás N, Markozannes G, Tsilidis KK, Dossus L, Gonzalez-Gil EM, Park Y, Krebs J, Weijenberg MP, Baskin ML, Copson E, Lewis SJ, Seidell JC, Chowdhury R, Hill L, Chan DS, Romaguera D. Adulthood dietary and lifestyle patterns and risk of breast cancer: Global Cancer Update Programme (CUP Global) systematic literature review. Am J Clin Nutr. 2025 Jan;121(1):14-31. doi: 10.1016/j.ajcnut.2024.10.003. Epub 2024 Oct 23. PMID: 39489901; PMCID: PMC11747198.

- Karimi M, Rabiee R, Hooshmand F, Aghapour B, Ahmadzadeh M, Havaei E, Kazemi K. Consumption of fast foods and ultra-processed foods and breast cancer risk: a systematic review and meta-analysis. Glob Health Res Policy. 2025 Jul 1;10(1):25. doi: 10.1186/s41256-025-00425-x. PMID: 40598414; PMCID: PMC12210537.

- Zalaquett N, Lidoriki I, Lampou M, Saab J, Hadkhale K, Christophi C, Kales SN. Adherence to the Mediterranean Diet and the Risk of Head and Neck Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis of Case-Control Studies. Nutrients. 2025 Jan 14;17(2):287. doi: 10.3390/nu17020287. PMID: 39861417; PMCID: PMC11767401.

- Flores-García MK, Flores-Collado G, Mérida-Ortega Á, Ugalde-Resano R, González-Rocha A, Denova-Gutiérrez E, Muñoz-Aguirre P, Zapata-Tarrés M, López-Carrillo L. Maternal and infant diet play a role in acute leukemia development: An expanded systematic review and meta-analysis. Clin Nutr ESPEN. 2025 Apr;66:515-522. doi: 10.1016/j.clnesp.2025.02.024. Epub 2025 Feb 27. PMID: 40023373.

- Shrivastava R, Gupta A, Mehta N, Das D, Goyal A. Dietary patterns and risk of oral and oropharyngeal cancers: A systematic review and meta-analysis. Cancer Epidemiol. 2024 Dec;93:102650. doi: 10.1016/j.canep.2024.102650. Epub 2024 Sep 2. PMID: 39226679.

- Wang J, Qiu K, Zhou S, Gan Y, Jiang K, Wang D, Wang H. Risk factors for hepatocellular carcinoma: an umbrella review of systematic review and meta-analysis. Ann Med. 2025 Dec;57(1):2455539. doi: 10.1080/07853890.2025.2455539. Epub 2025 Jan 20. PMID: 39834076; PMCID: PMC11753015.

- Tazinkeng NN, Pearlstein EF, Manda-Mapalo M, Adekunle AD, Monteiro JFG, Sawyer K, Egboh SC, Bains K, Chukwudike ES, Mohamed MF, Asante C, Ssempiira J, Asombang AW. Incidence and risk factors for colorectal cancer in Africa: a systematic review and meta-analysis. BMC Gastroenterol. 2024 Sep 9;24(1):303. doi: 10.1186/s12876-024-03385-7. PMID: 39251919; PMCID: PMC11382465.

- Huang Y, Wang W, Jin J. Association between soy products and prostate cancer: A systematic review and meta-analysis of observational studies. Investig Clin Urol. 2024 Nov;65(6):540-550. doi: 10.4111/icu.20240186. PMID: 39505513; PMCID: PMC11543648.

- Liu J, Shen Q, Wang X. Emerging EAT-Lancet planetary health diet is associated with major cardiovascular diseases and all-cause mortality: A global systematic review and meta-analysis. Clin Nutr. 2024 Dec;43(12):167-179. doi: 10.1016/j.clnu.2024.10.021. Epub 2024 Oct 19. PMID: 39489999.

- Karimi E, Abbasnezhad S, Zeraattalab-Motlagh S, Amiri Khosroshahi R, Beh-Afarin SR, Mohammadi H, Yaghmaie M. Diet, glutathione S-transferases M1 and T1 gene polymorphisms and cancer risk: a systematic review of observational studies. Br J Nutr. 2025 Mar 14;133(5):623-636. doi: 10.1017/S0007114525000327. Epub 2025 Feb 21. PMID: 39980344.

- Del Saz-Lara A, Saz-Lara A, Cavero-Redondo I, Pascual-Morena C, Mazarío-Gárgoles C, Visioli F, López de Las Hazas MC, Dávalos A. Association between olive oil consumption and all-cause, cardiovascular and cancer mortality in adult subjects: a systematic review and meta-analysis. Food Funct. 2024 Nov 25;15(23):11640-11649. doi: 10.1039/d4fo04161e. PMID: 39523824.

- Guo C, Liu Y, Fu H, Zhang X, Li M. Effect of cruciferous vegetable intake on cancer: An umbrella review of meta-analysis. J Food Sci. 2024 Sep;89(9):5230-5244. doi: 10.1111/1750-3841.17300. Epub 2024 Aug 13. PMID: 39138635.

- Sadeghi R, Norouzzadeh M, HasanRashedi M, Jamshidi S, Ahmadirad H, Alemrajabi M, Vafa M, Teymoori F. Dietary and circulating omega-6 fatty acids and their impact on cardiovascular disease, cancer risk, and mortality: a global meta-analysis of 150 cohorts and meta-regression. J Transl Med. 2025 Mar 12;23(1):314. doi: 10.1186/s12967-025-06336-2. PMID: 40075437; PMCID: PMC11899657.